|

|

Peter

Stuart Ney, instituteur d’une petite ville de Caroline du Sud

en 1819, était-il le maréchal Ney

?

|

Michel Ney,

duc d'Eichingen, prince de la Moscova, maréchal de l'Empire

en 1804.

(Meynier

Charles, 1768-1832) - DR -

|

|

A

Brownsville, Caroline du Sud, Etats-Unis d’Amérique,

Peter Stuart Ney avait été engagé comme instituteur,

en 1819, pour remplacer l’instituteur précédent

parti à la retraite. Très contents de lui avoir

trouvé un remplaçant, les parents d’élèves

eurent bientôt l’occasion de se féliciter du

nouveau maître. Intelligent, vêtu à la militaire,

ponctuel, sourcilleux sur la discipline, il avait ainsi décliné

ses qualités lors de son embauche :

— Je viens de consacrer trois années à une

étude approfondie du grec, du latin et des mathématiques.

Et cela avait suffi à imposer le respect. D’autant

que, dans sa classe, Peter Stuart Ney n’admet pas le moindre

écart. « Un jour, raconta plus tard l’un de

ses élèves, je restai délibérément

– dans un accès de rébellion – les talons

écartés malgré le commandement de garde

à vous ! Il vint alors vers moi et me marcha sur le

pied avec une telle force que je n’oubliai jamais la leçon.

»

Sévère ? Oui. Mais juste. Un autre jour, ayant noté

que des melons d’eau avaient été volés,

sans doute par des élèves gourmands, il essaya de

découvrir les coupables. L’un des « suspects

» interrogés lui ayant déclaré : «

Je connais ceux qui ont fait ça, mais je ne peux pas les

trahir », il félicitera le garçon : «

Tu as raison. J’espère que tous imiteront ton silence.

»

Evoquant le souvenir de ce Ney d’outre-Atlantique dans un

ancien numéro d’Historia, en 1960, Bernard

Boringe souligne d’autres traits du bonhomme : « Toujours

complaisant, il apprenait aux enfants à se tenir à

cheval (lui-même montait magnifiquement) ; il aidait ses

voisins à rédiger leurs lettres ; il leur donnait

des conseils pour soigner les chevaux et même pour construire

des ponts ou des écluses. Avide de lecture, il s’intéressait

aux journaux, il écrivait des articles ou des poèmes

en vers. Il savait dessiner et peindre à l’aquarelle

et, surtout, il adorait la musique.

|

Il possédait une flûte, et les passants restaient longtemps

sous les fenêtres de sa maison à écouter les airs

mélancoliques dans lesquels il semblait se complaire. »

Aux curieux qui lui demandaient : « D’où venez-vous

? Avez-vous de la famille ? », il répondait, mystérieux

à souhait : « L’obscurité est ma gloire. »

Ou : « Je ne suis pas inscrit sur le registre commun des hommes.

» Parlant grec, latin, hébreu, français, écossais,

un peu l’allemand et le russe, Peter Stuart Ney avait dû

être, de l’avis général, soldat. Ne maniait-il

pas, à l’occasion, sa canne comme un sabre ? Ne l’avait-on

pas vu, un jour, soutenir un combat d’entraînement avec

un professeur d’escrime réputé et avoir raison de

lui au point que le professeur dira aux élèves admiratifs

:

— Vous avez là un maître, vous n’avez pas besoin

de moi.

Un autre de ses écoliers témoignera quelques années

plus tard :

— C’était un aigle, un lion, un tigre du Bengale.

De son regard se dégageait un magnétisme auquel nul ne

pouvait rester insensible. Quand il posait les yeux sur vous, vous aviez

le sentiment qu’il pénétrait jusque aux tréfonds

de votre âme, et on ne pouvait que l’aimer ou le craindre.

|

|

En

1821, un incident déclencha de nouvelles interrogations

sur cet homme exemplaire qui avait fini par faire partie du paysage

de Brownsville. Un des élèves ayant apporté

en classe un journal, Peter Stuart Ney s’en empara et commença

de le lire. Pour s’effondrer de son estrade quelques minutes

plus tard ! Les élèves le ranimèrent et un

docteur, appelé à la rescousse, le conduisit jusqu’à

sa chambre.

Le lendemain, l’instituteur ne s’étant pas

présenté à l’école, l’un

de ses voisins, le colonel Rogers, se présenta chez lui.

Malgré des coups répétés contre la

porte, personne ne lui répondit. Aussi décida-t-il

de forcer la serrure. Pour trouver Peter Stuart Ney gisant dans

son sang, un couteau planté dans la poitrine !

Le docteur, de nouveau appelé à l’aide, et

pour du sérieux cette fois, réussira à arrêter

l’hémorragie. Sorti de son coma et sommé de

s’expliquer sur cet acte insensé, le blessé

dira, en sanglotant :

— Oh… Napoléon est mort. C’est mon dernier

espoir qui s’en va…

Et l’on comprit qu’il avait lu, dans le journal de

la veille, cette nouvelle qui l’avait bouleversé

: la mort de l’Empereur à Sainte-Hélène.

Mais en quoi cela le concernait-il ? Et au point de se suicider

! Il consentira à s’en expliquer :

— Vous connaissez le nom de Ney, maréchal de France

? On a dit qu’il avait été fusillé

en France le 7 décembre 1815. C’est un mensonge…

— Mais quelle preuve avez-vous de cela, s’inquiétera

le colonel Rogers.

— La preuve ? La preuve, c’est que le maréchal

Ney c’est moi !

|

|

Acrostiche

pour Martha Hampton par

Peter Stewart Ney, 1843.

(Rowan

Library Davidson college, Caroline du Nord) - DR - |

«

Bribes par bribes, nous dit Bernard Boringe, le blessé raconta

son histoire. Ses auditeurs l’écoutaient, médusés.

Les grandes étapes du procès du maréchal, dont

ils avaient tant entendu parler quatre ans plus tôt, leur revinrent

peu à peu en mémoire. Nul n’ignorait que le meilleur

des soldats de Napoléon était passé, après

l’abdication de Fontainebleau, au service de Louis XVIII ; qu’au

moment du retour de l’île d’Elbe, et malgré

sa promesse au roi de ramener Bonaparte «dans une cage de fer»,

il était tombé dans les bras de l’Empereur à

Lons-le-Saunier ; enfin, qu’après Waterloo, il avait figuré

en tête de la liste de proscription pour crime de trahison. Découvert

dans un château du Cantal par la police royale, il avait été

jugé à Paris par la Chambre des pairs. La condamnation

à mort du «brave des braves» avait causé beaucoup

d’émotion, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Dans les milieux du faubourg Saint-Germain, la haine contre les serviteurs

du Corse avait alors atteint son paroxysme : assoiffées de vengeance,

les dames royalistes se réjouissaient de voir couler le sang

des traîtres. Implorée par la maréchale Ney, la

duchesse d’Angoulême s’était bornée

à répondre qu’elle ne s’occupait pas de politique.

Louis XVIII, débordé par ses propres partisans, ne pouvait

songer à faire grâce au vieux soldat. »

|

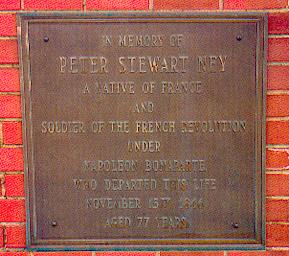

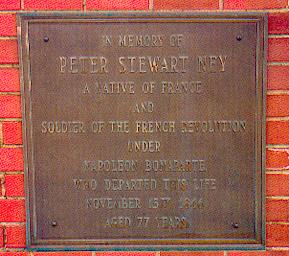

Plaque

apposée sur le mausolée de protection de la sépulture

de Peter Stewart Ney, cimetière de Third Creek, Caroline

du Nord

(Rowan

Library Davidson college) - DR -

|

|

D’où

la décision des amis de Ney, prince de la Moskowa, de préparer

son évasion. Parmi eux le lieutenant Selves (1) qui tenta

– en vain – de percer le plancher de sa cellule. Et

aussi trois Anglais qui, plus tard, réussirent à

exfiltrer La Valette de Paris, mais échouèrent dans

leur tentative en faveur de Ney.

Le 7 décembre 1815, un fiacre entouré d’une

forte escorte de soldats, quitte le palais du Luxembourg à

9 heures du matin. A l’intérieur du fiacre, le maréchal

Ney que l’on conduit sur le lieu de son supplice, à

l’Observatoire (alors qu’à l’ordinaire

les exécutions avaient lieu place de Grenelle).

A quelques mètres du point de destination, le fiacre s’arrête.

Ney et deux gendarmes en descendent. Un prêtre s’avance

vers le prisonnier qui s’agenouille, reçoit la bénédiction

et, avisant le peloton d’exécution, s’écrie

:

— Je proteste devant le Ciel et les hommes que le jugement

qui me condamne est inique. J’en appelle à l’Europe

et à la postérité.

On propose de lui bander les yeux. Il refuse et va s’appuyer

contre le mur qu’on lui a désigné. Et puis

:

— Faites votre devoir. C’est là qu’il

faut frapper, ne me manquez pas… Mon honneur…

|

Il

n’a pas le temps d’en dire plus : une salve et il s’écroule

frappé à mort. Le corps sera emporté vers l’hospice

voisin de la Maternité. Il y restera deux jours puis sera transféré,

dans le plus grand secret, au cimetière du Père-Lachaise.

— Ça, c’est la version officielle, explique le Ney

de Caroline du Sud à ses auditeurs interloqués. En fait,

j’ai été sauvé par l’intervention de

la loge maçonnique de l’Ancienne Fraternité qui

a agi avec l’accord d’un illustre franc-maçon, le

duc de Wellington. Wellington était le vrai maître de Paris

depuis Waterloo et l’occupation en France qui en a résulté.

Je sais bien qu’on dit que Wellington avait officiellement refusé

d’intervenir pour moi en disant qu’il ne voulait pas s’occuper

de la politique du gouvernement français. S’il l’a

dit, ce n’était qu’une façade.

— Que s’est-il

alors passé ? demandent les auditeurs désormais passionnés.

— Le soir de ma condamnation, Wellington est allé voir

Louis XVIII pour obtenir ma grâce. Mais, sous l’influence

du comte d’Artois, le roi a refusé. Wellington lui a alors

dit : « Vous oubliez que je commande les armées qui vous

ont mis sur le trône ! »

Ainsi, grâce à l’illustre Anglais, le peloton d’exécution

ne fut-il composé que d’anciens soldats de la Grande Armée

à qui il fut commandé de « viser haut ». Il

était entendu que je me jetterais aussitôt sur le sol.

— Mais

le sang ?

— On m’avait fait parvenir dans ma prison une fiole contenant

un liquide couleur sang. En me laissant tomber, je l’ai brisée.

Et j’ai attendu. Au bout d’un quart d’heure, on m’a

transporté à l’hôpital de la Maternité.

Là, on a mis un cadavre à ma place et je me suis enfui.

Le soir même, je partais pour Bordeaux avec le Corse Pascal Luciani,

apparenté à l’Empereur, et le général

Lefevbre-Desnouettes. Une quinzaine de jours plus tard, j’avais

des billets pour l’Amérique sur le City of Philadelphia.

Et nous partîmes, Luciani, Lefebvre-Desnouettes et moi. Et nous

débarquâmes à Philadelphie.

— Comment avez-vous vécu ?

— J’ai étudié le grec, l’anglais, le

latin, l’hébreu pendant trois ans. Et j’ai choisi

l’enseignement. Mais maintenant que Napoléon est mort,

tout est fini, tout est fini…

— Mais pourquoi avez-vous gardé ce nom qui vous dénonçait

?

— Parce que c’est le mien. J’y ai adjoint deux noms

: le prénom de mon père, Pierre [Peter], et le nom de

ma mère, Stuart, qui était d’origine écossaise.

Je vous demande de garder mon secret, mes amis. Si les Bourbons me savaient

vivant, ils enverraient un assassin pour se débarrasser de moi.

Tous jurèrent. Mais Peter Stuart Ney, qui s’était

mis à boire beaucoup, ne sut tenir sa langue, faisant état

à tout propos désormais, et notamment devant ses élèves,

de sa véritable identité. Et il se mit à lire tout

ce qui concernait l’Empereur : Napoléon et ses maréchaux

de Headley, La Vie de Napoléon de Walter Scott, Napoélon

en exil d’O’Meara.

|

Son

histoire ayant fait le tour de la Caroline du Sud, il partit

s’installer, toujours comme instituteur, à Mocksville,

en Caroline du Nord. Ayant appris que Louis-Philippe avait succédé

aux Bourbons, il placera alors ses espoirs dans le duc de Reichstadt

:

— Napoléon II montera sur le trône et je

rentrerai en France, car je suis le maréchal Ney.

En 1832, l’Aiglon meurt et Peter Stuart Ney se laisse

aller de nouveau au désespoir :

— Le jeune Napoléon est mort. Avec lui s’évanouit

pour moi tout espoir de rentrer en France, de revoir ma femme,

mes enfants, mes amis…

|

|

|

A

l’occasion, il voyage. Dans l’Etat d’Indiana, à

Knightown, il tombe dans les bras d’un pasteur protestant qui

se trouve être le colonel polonais Lehmanowski, ancien de la Grande

Armée. Un autre jour, il confie à un ami :

— Ma femme m’a écrit de rentrer. Elle me dit qu’on

m’a pardonné. Mais le vieux Ney n’ira pas. Il y a

un piège là-dessous. Si j’y allais jamais, je m’arrangerais

pour arriver à la nuit tombée et repartir avant l’aurore.

En 1846, alors âgé de 77 ans et très malade, il

est soigné par le docteur Locke qui lui avoue ne plus pouvoir

rien faire pour lui :

— Vous avez vécu dans le mystère. Vous allez mourir.

Dites-nous qui vous êtes vraiment…

— Je ne veux pas mourir le mensonge aux lèvres : je suis

Michel Ney, maréchal de France.

Le même soir, il s’éteint en disant : « Bessières

est mort, la Vieille Garde est battue ! Maintenant que je meure ! »

Enterré au cimetière de Third Creek, sa tombe porte ces

mots : « A la mémoire de Peter Stuart Ney, natif de

France et soldat de la Révolution française sous Napoléon

Bonaparte. Il a quitté cette vie le 15 novembre 1846, âgé

de 77 ans. »

Relevant un certain nombre d’erreurs concernant le véritable

Ney dans les récits et les souvenirs du Ney d’outre-Atlantique,

Bernard Boringe écrit :

« Toutes ces erreurs seraient invraisemblables si elles étaient

tombées de la plume du «brave des braves». Mais le

plus extraordinaire est sans doute la façon dont Peter Stuart

Ney raconte la pseudo-fusillade de l’Observatoire. Comment imaginer

qu’un tel secret ait été gardé par les soldats

d’exécution ? Comment personne n’aurait-il vu que

ces hommes tiraient par-dessus la tête du condamné ? Comment

supposer qu’aucun des curieux ayant défilé devant

le corps du maréchal, à l’hospice de la Maternité,

ne se soit aperçu qu’il y avait eu substitution du cadavre

? Un dernier argument s’impose. Après la révolution

de juillet, Louis-Philippe se montra favorable aux Bonapartistes et

se plut à rendre leurs pensions aux vieux serviteurs de Napoléon.

Le président du Conseil, Jacques Laffitte, maria sa fille au

jeune prince de la Moskowa, fils du «brave des braves».

Certains députés demandèrent même qu’on

transportât au Panthéon la dépouille du maréchal

Ney. Pourquoi celui-ci, s’il avait alors été en

Amérique, n’aurait-il pas traversé l’Océan

pour revoir sa famille et recevoir à Paris les hommages de tous

les partisans de Napoléon ? »

Reste que le Ney d’outre-Atlantique était à coup

sûr un ancien soldat. Qui avait connu les guerres de l’Empire.

Et qui avait reçu de graves blessures – notamment à

la tête – au combat. Expliquent-elles une éventuelle

mythomanie accentuée par un goût exagéré

du whiskey ? Il n’empêche qu’en 1946, les habitants

du Third Creek firent une grande cérémonie pour le centième

anniversaire de sa mort. Et que le 4 février 1909 mourut à

Saltillo, Indiana, un centenaire nommé E.M.C. Neyman, docteur

de son état et qui disait descendre du maréchal Ney :

— Je suis né en France, à Paris, le 2 février

1808. Ma mère se nommait Aglaé Auguié et j’étais

le troisième de quatre enfants. Je me rappelle encore Waterloo,

j’avais quatre ans, qui détruisit notre foyer.

Il expliquait encore qu’une fois installé en Amérique,

son père l’avait envoyé à Baltimore faire

ses études de médecine. A cette date, Peter Stuart Ney

était bien maître d’école dans un village

des Carolines. Le vieillard de Saltillo parlait, du reste, rarement

de ses origines de peur de nuire au reste de sa famille restée

en France. Nul ne mit en doute sa parole. Après sa mort, il eut

droit à une pierre tombale sur laquelle étaient gravés

ses mots : « E.M.C.

Neyman. Originaire de France. Fils du maréchal Ney. »

Le docteur Neyman eut une descendance. Son fils, épicier dans

une petite ville du Texas, eut deux filles. Il donna à l’une

d’elles le prénom d’Aglaé, prénom qui,

faut-il le rappeler, était celui de la princesse de la Moskowa…

Alain Sanders

(1) Sous le nom d’Osman Pacha, il servit plus tard dans l’armée

de Mehmet Ali.

|

| Retour |

|